ボスニア・ヘルツェゴビナといえば、ユーゴ内戦でレイプなど民族浄化が行われた悲惨な歴史のある地域。

ユーゴスラビアはもともと「七つの国境、六つの共和国、五つの民族、四つの言語、三つの宗教、二つの文字、一つの国家」と呼ばれるほどの多様性があり、チトーのカリスマで統一されていたようなものだけど、彼の死去後分裂が始まり内戦となってしまいました。

五輪が行われたサラエボのスタジアムに墓が作られるなど、悲惨な歴史があります。

その中でも「ボスニア・ヘルツェゴビナ」はキリスト教圏とイスラム教圏のはざまにあり、民族がモザイク状になっています。もともとDNA的にはこのあたりに住んでいる人たちは「スラブ人」です。ロシア人と同じ種族です。しかし、宗教や文字によって「民族」に区切られてしまいました。

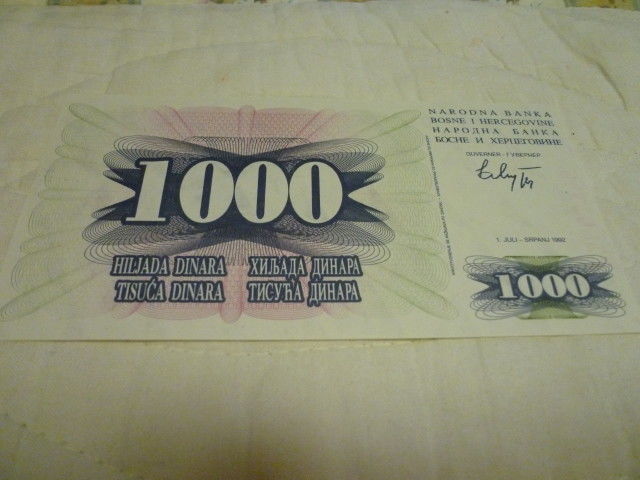

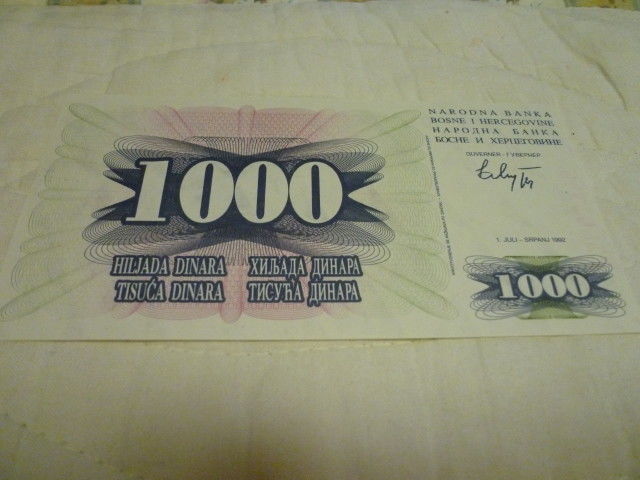

1000ディナール。

キリル文字とラテン文字が併記されています。

現在のボスニア・ヘルツェゴビナの貨幣は「兌換マルク」。2002年までドイツマルクと交換可能たった貨幣で、ドイツ経済下にあります。

そのほかは「平安時代の貨幣」。

映画見てきました。

原作は読んでたのですが、感想を一言でいうと「うーん」。

まず、長い。2時間半あります。確かに辞書編集15年を(途中飛ばすとはいえ)描くのだから、長くなるのはしょうがないけど、その長さを感じさせてしまう。

丁寧に、まじめに作ってあるんだけどそれが冗長すぎるというか。

原作ではほどよくコミカルなシーンがあって、真面目な部分を中和してた印象があるんだけど、そのシーンは意図的にオミットされていました(パンフレットの監督のインタビューによる)

そのために、「ひたすら丁寧で真面目だけど、平板で淡々としすぎた」映画になっている印象。

すごいなと思ったのは美術かな。辞書編集部や馬締の下宿は圧巻。

私としては原作にある「馬締が香具矢に送ったラブレター」を西岡が重要ファイルとして後輩に継承していたところが超重要だと思っていたんだけど、映画ではまったくなくなっていました。

西岡が大学教授をやりこめるシーン、緑と印刷会社社員との恋愛も完全になくなっていました。

まあ、すべて入れ込むのは無理にしても、ラブレターの件はあの本のキモだと思うので、まったく触れられていないのは残念。

馬締の人柄を再現するのはかなり難しいと思うので、演じた松田龍平の演技をどうこういうつもりはないです。オダギリジョーはいい味出してました。

そうそう、原作の最後、はるか以前に異動した西岡の名が担当編集者として載っていることを馬締に言うシーンがなかったことも残念。あれがあって泣けるのになあ。脚本書いた人は原作の読み込みが足りないと思いました。