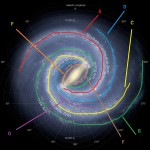

銀河系が渦巻銀河、もしくは棒渦巻銀河であることは誰も知っていると思いますが、では、その渦巻に名前が付いていることはご存じでしょうか。

赤のAは「たて・ケンタウルス腕」。このあと出てくる名称は地球から見て、たて座やケンタウルス座の方向にある、という意味です。

Bは「じょうぎ・はくちょう腕」。

Cは「ペルセウス腕」

Dは「いて腕」

Eは「近3パーセク腕」。この名前は銀河中心から3パーセクの場所にあり、しかも地球側にあります。

それと対称になるのがFの「遠3パーセク腕」。

さて、太陽系はどこにあるのかというと、Gの「オリオン腕」になります。

そのほかの「腕」に比べると短く、「ペルセウス腕」の「支腕」ではないか、とも言われていますが、まだよくわかっていません。

地球から銀河中心の向こう側は観測できないので、この平面図は想像図となっております。

英語で数字を習ったときに「あれ?」と思ったことはないですか。

13から以降は、なんとなく元の一ケタ数字からの派生だとわかりますが、11と12だけが異質です。

なんとなくわかると思いますが、これは10進法と12進法のせめぎあいの結果です。

ヨーロッパ文明発祥のギリシャのギリシャ語や、汎ヨーロッパ文明を築いた古代ローマ帝国のラテン語は10進法でした。これは両手の指の数から来ています。

しかし、英語が属するゲルマン語圏は12進法でした。

12進法は1年が12か月であるところから生まれており、主に時間単位の世界で使われています。また、12は2、3、4、6で割れることから分割に役立つとして使われるようになっていました。

さて、古代ローマ時代、ゲルマン人の生活圏に古代ローマ帝国が接触・拡大していくにつれ、お互いの考え方や言葉をどう表記するか、という問題が出てきました。

そこで12進法だったゲルマン語圏ではラテン語圏で使われていた10進法の考え方で、11のことを「1と残り」という意味でa leave→eleven

12のことを「2と残り」でtwo leave→twelveと呼ぶようになったということです。