郷土史を調べる(5)

ぐねぐね道の正体は「北八尾街道」の旧道。

住んでいたのは大蓮村の旧村内。

(ただし、父の実家は大阪市大正区で、祖父の時代に和歌山県有田市から上阪。大蓮に住んだのは父が自営業で独立したときに作業場兼自宅として借りただけで、昔から住んでいたわけではありません)

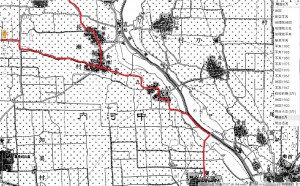

今の地図に重ねてみます。

赤の線が旧・北八尾街道、赤い星は昔の実家、そして、黄色い星は道標があるところです。

こちらの方のブログに写真と記事があるので紹介します。

http://ovw100bj.blog129.fc2.com/blog-entry-328.html

記事中にある床屋は、今回の帰省中に見に行ったときには完全に取り壊され、更地となっており、「分譲中」という旗が立っていました。

時の流れは仕方のないことですが、この道標が無造作に転がされていました。

弘化三丙午年八月建白

當村施主

と書かれています。

ちゃんと元の場所に戻してほしいな。

青いラインは旧・大和川の堤防の跡です。

ここから北側が南側より1メートルほど高くなっています。

子供心に不思議に思っていたのですが、堤防跡とは。

しかも、旧・大和川は天井川だったため、堤防を超えた向こう、河原も土地が高く、中州は昔から畑にしていたそうです。

不思議に思っていたぐねぐね道の正体は、

・旧北八尾街道

・旧・大和川の堤防

・旧大蓮村内の路地

でした。